御薬園の始まりと歴史

御薬園の始まりと歴史

御薬園のおこり

今からおよそ635年前、葦名七代直盛(あしななおもり)が、会津の地に初めて東黒川館(後の鶴ケ城)を築きました。

館の北の方角に大田谷地という野原があり、そこには一軒の農家があり、喜助というものが病気で難儀していましたが、朝日保方(あさひやすかた)という白髪の老人が鶴の舞い降りた泉の水で喜助を介抱し、やがて喜助はもとのからだに戻りました。保方老人はそれを見届けるようにしてこの世を去りました。

喜助は疫病から救ってくれた恩人として、救い主の保方を霊泉の傍らに手あつく葬り、祠をたてて朝日神社とし、霊泉の泉を鶴ケ清水と名付けたということです。

1432年(永享4年)の頃、十代盛久(もりひさ)は、この地は霊地であるとして四角四面に区切り別荘を建てました。

十六代盛氏(もりうじ・1573~1591)の頃は葦名氏の全盛期で、盛氏は別荘を復興しました。これが御薬園の創始とされています。

その後、時代は伊達・蒲生・上杉・再蒲生・加藤と移り永い戦乱が続いたため、別荘はまったく顧みられませんでしたが、松平氏の藩祖保科正之(ほしなまさゆき)は霊地の由緒を正して庭園を整備し、保養所として用いられるようになりました。

現在の庭園は三代正容(まさかた)の時代、1696年(元禄9年)小堀遠州(こぼりえんしゅう)の流れを汲む園匠目黒浄定(めぐろじょうてい)と普請奉行辰野源左衛門(たつのげんざえもん)の手に成るもので、規模を拡大し借景を取り入れた池泉回遊式の大名庭に大補修を加えたものです。

周囲約540メートルの長方形で面積は1.7ヘクタール(約5100坪)あり、北に千古の雪を頂く飯豊の霊峰や、東には磐梯の秀峰と背あぶり山・東山の連山が望まれた借景のすばらしい庭園として造られました。

1932年(昭和7年)7月19日国名勝に指定され、1953年(昭和28年)10月11日から一般に公開されました。

御薬園の造園

江戸時代に入って諸国の大名が江戸藩邸を構えるようになるとともに、江戸の各地に大名庭が次々と造られていきました。

藩邸ばかりでなく、国元の居城、あるいはその近くに大庭園を営むことが一種の流行になりました。それは後に、大名庭と名づけられた回遊式の林泉・池泉庭園といわれる日本庭園の主流となっていきました。

江戸時代初期の代表的な作庭家として小堀遠州(こぼりえんしゅう)の名があげられます。遠州は、1579年(天正七年) 近江(滋賀県)に生まれ古田織部(ふるたおりべ)に師事して秀吉や家康にも仕えました。建築・築城・造園・茶道・華道などに通じ、書(定家流)和歌・連歌・狂歌・焼物・彫金・書画刀剣の鑑定などに優れた才能を示したといわれています。特に総合的な空間構成としての作庭に成功した技術者でありました。

現在の庭園は、三代正容(まさかた)の時代、1696年(元禄9年)小堀遠州の流れを汲む園匠目黒浄定(めぐろじょうてい)と普請奉行辰野源左衛門(たつのげんざえもん)の手に成るもので、規模を拡大し、借景を取り入れた大補修を加えたものです。

目黒浄定はこのとき、「御薬園付絵師」という藩の肩書きを与えられていました。

御薬園は借景庭園の池泉回遊庭園型に入るといわれます。これは、日本庭園に最も普通にみられる様式で、築山を設け、山・川・海・林・野などの要素を、水流・池・植込み・芝などにかえて、ひとまとまりの区画の中に表現したもので、更に池の周囲に一定の園路を設けて茶亭などの建物を配し、園路を進むにつれて庭の変化を楽しむという回遊式の技法をとり入れています。

日本の庭園はその美しさにおいても構成においても、西洋の庭園とは異なる独特の魅力を持っています。それは自然風景式であり必ずしも整った方形や円形になっていないという特徴があります。築山を造り、石を組み、池に水を湛えて芝をはり、木を植えて刈り込み、石灯籠を立てて観賞し心にゆとりと安らぎをもたらすものです。

薬草園としての御薬園<御薬園のいわれ>

1670年(寛文10年)二代藩主正経(まさつね)は、貧しい領民を疫病から救い、病気の予防や治療などを施したいとの願いから、園内に薬草園を設け、各種の薬草栽培を試みました。三代正容(まさかた)の貞享年間(1684~1687年)から次第に薬園が整備拡充され、朝鮮人参(オタネニンジン)を試植し、これを広く民間に奨励したことから、領民からお殿様の薬園、御薬園(おやくえん)と呼ばれるようになりました。

●御薬園(おやくえん)という呼び名について~

(江戸時代には薬用植物園は「薬園」あるいは「御薬園」と呼ばれ、生きた薬用植物をみることのできる標本園として、また、漢方に用いられた薬草木や珍しい植物の受け入れのために設けられた既存の植物の維持と新しい植物の受け入れの場として、更には、増産するための栽培試験場としてその役割を果たしていました。江戸幕府直轄や諸藩の薬園があり、どちらもお殿様の薬園ということでおやくえんという呼び名がついたともいわれています。

小石川御薬園・養生所~江戸幕府では、日本全国だけでなく、中国、韓国から採取された薬草、薬木を栽培させ、国内の中心的な薬草、薬草木の供給地として小石川に薬草園を造り、また、この地に貧民救済の医療施設として小石川養生所を設けました。現在は、東京大学の植物学の教育実習施設として、それぞれの環境に適した植物が研究・教育のために栽培されています。)

1803年(享和三年)には家老の田中玄宰(はるなか)が出雲(島根県)から大量の人参種を買い入れ会津一円に広く作付をするようになり、やがて藩が直接指導することによって薬園の役割はいっそう充実していきました。その主な内容は朝鮮人参を中心にして会津に自生する薬草、薬木を積極的に栽培し、各薬効の研究にあたったこと、さらには、いろいろな薬草が出回ったため偽物も出はじめたのでその鑑定を行ったこと、毒草の見分け方の研究を進めたことなど、くすりと言えば大部分を植物製のものが占めており、今以上に薬園というものが重要な役割を果たしていたと思われます。現代の国立衛生試験所や中央薬事審議会、国立予防衛生研究所のような役割を果たしていました。

朝鮮人参の生産と人参奉行所の運営

天明の飢饉(1782~1783)で会津の農業も大きな打撃を受けました。藩では疲れきった農民に力をつけなければならないとさとり、産業の奨励によって藩の財政の立て直しを図るようになりました。養蚕・漆・蝋・紅花などの栽培を奨励して、価値の高い商品作物を生産することに力を入れました。

特に朝鮮人参は高価な商品作物であることから、藩直営の事業とするために人参奉行所を設け、人参生産販売を専売制にしました。

藩の指導奨励と農民の根強い努力で、会津の朝鮮人参(会津和人参ともいわれる)は、天保元年(1830)幕府の許可によって日本で初めての輸出人参として清国(中華人民共和国)に向け長崎の港を出帆しました。

会津和人参(朝鮮人参)の輸出と足立仁十郎

1829(文政12年)会津藩は、会津和人参の清国輸出について幕府にその許可を願い出ました。翌年の天保元年に輸出の第一船が一万斤(六トン)の人参を積んで長崎の港から出帆しましたが、この取引を一手に引き受けたのが長崎の貿易商足立仁十郎(あだちにじゅうろう)でした。

仁十郎は1830年(天保元年)から1866年(慶応2年)までの36年間にわたり会津和人参の輸出で巨万の富を築きましたが、会津藩に対する貢献も大きく、特に京都守護職時代の財政援助は、三万両にも達していました。会津藩ではその功に報いるため、会津藩御聞番勤に任じ7百石の士分として召し抱えました。

1868年(明治元年)9月22日鶴ケ城開場の際に式場に敷かれた十五尺(4.5メートル)四方の真紅の大毛氈は、かつて仁十郎が藩に献上したもので、のちに泣血氈(きゅうけつせん)といわれた毛氈です。

● 御聞番勤(おききばんつとめ)

江戸時代、諸大名家の、交際、幕府との連絡に当たる渉外係。

留守居、また諸家の情報収集係。聞番役。聞役(ききばんやく・ききやく)

薬用植物と御薬園

江戸時代になって世は平和になり、民衆の生活も向上し、健康に留意するようになりました。その頃の医療は中国伝来の漢方で、用いる薬は自然の動物植物鉱物でした。このような薬物を本草(ほんぞう)といいます。

薬物の多くは中国、朝鮮からの輸入でしたので十分な需要を満たすことができませんでした。価も高かったのでそれに代わる日本産の本草はないかと本草の研究が盛んになりました。

徳川幕府は各地に採薬使を派遣して薬草を探させ、薬園を設け薬草栽培を行いました。薬用人参は朝鮮から対馬藩を通して輸入していたので朝鮮人参の名があります。

漢方では朝鮮人参の薬効を高く評価し、多くの病気治療に、また、体力づくりに用いたので需要は異常に高まりました。朝鮮では自然物を採取するだけなので生産量は少なくなり高価になりました。偽物が売り出されたり、人参を買うために身売りしたり、いろいろな社会問題が起きました。

幕府は朝鮮人参の栽培をしようとして、1719年(享保4年)対馬藩に朝鮮人参の生きた状態について尋ねました。それに対し、対馬藩は朝鮮人参の形態を図にし、口上書とともに差し出し、生根三本を献上しました。しかしながら献上生根は根付きませんでした。

1725年(享保10年)幕府は長崎奉行に命じ、中国商人から人参種子百余粒を入手し、江戸場内と小石川薬園に栽培しました。

1728年(享保13年)対馬藩が献上した60粒余を日光山に栽培したのが成功し、種子が実りました。そのため日光山麓今市市に栽培場をつくらせるようになりました。

その頃、会津では松平三代正容(まさかた)が幕府から人参種子を受け、藩主の御慰所(御薬園と称するようになる)に試作しました。幕府から下付けされたので朝鮮人参のことを御種(おたね)人参と称するようになりました。

広く栽培を奨励するため門田村諏訪原に栽培させ、ここから会津に広まっていきました。

1795年(寛政7年)には江戸の本草家、佐藤成裕(さとうなりひろ)を招き、人参・附子(オクトリカブトの根)・甘藷(かんしょ)(サツマイモ)の栽培指導を受けました。(佐藤成裕は、鹿児島藩薬園・米沢藩薬園の指導もしており、採薬録五巻・中陵漫録などの著書が残っています。)

会津産の附子は白河経由で江戸に出て白河附子の名で売られました。自然物採取ばかりでなく、栽培も研究されました。甘藷は当時まだ珍しく、飢饉に備える作物として藩としても普及を奨励しました。

●オタネニンジンとは、お殿様(江戸幕府 八代将軍徳川吉宗)よりいただいた物としてそのように呼ばれました。

中医学と漢方の違い

「漢方」という言葉は、江戸時代に日本に伝来したオランダ医学「蘭方」に対し、それまで日本にあった伝統医学を「漢の国から伝来した医学」という考えから「漢方」と名付けたことがきっかけです。

「中医学」という言葉は「中国伝統医学」の略称で、西洋医学とは異なった理論――陰陽五行説などの自然哲学に基づいた中国の伝統医学です。

中薬、鍼灸、推拿(按摩)、導引(気功)などの治療法が含まれています。

厳密に言うと、日本の「漢方」は「中医学」の意味ではなく、日本伝統医学の専門用語です。

日本漢方のルーツは中医学ですが、中国から日本に伝来してから一部の中医学書を基本に、腹診を重視して日本独自の発展を遂げました。

そのため現在では、中医学とは異なる学問としてとらえられており、中国には「漢方」と呼ばれるものは存在しません。

甘藷とは

そもそも、サツマイモはメキシコを中心とする熱帯アメリカが原産の植物です。

日本には、1600年頃、中国から琉球(今の沖縄県)にやってきました。さらに、琉球から薩摩(今の鹿児島県)、薩摩から江戸(今の東京)に伝わったと言われています。

甘藷(かんしょ)は、中国でのサツマイモの名前。

唐芋(からいも)は、中国(唐)から伝わって来た芋。

薩摩芋(さつまいも)は、薩摩から伝わって来た芋。

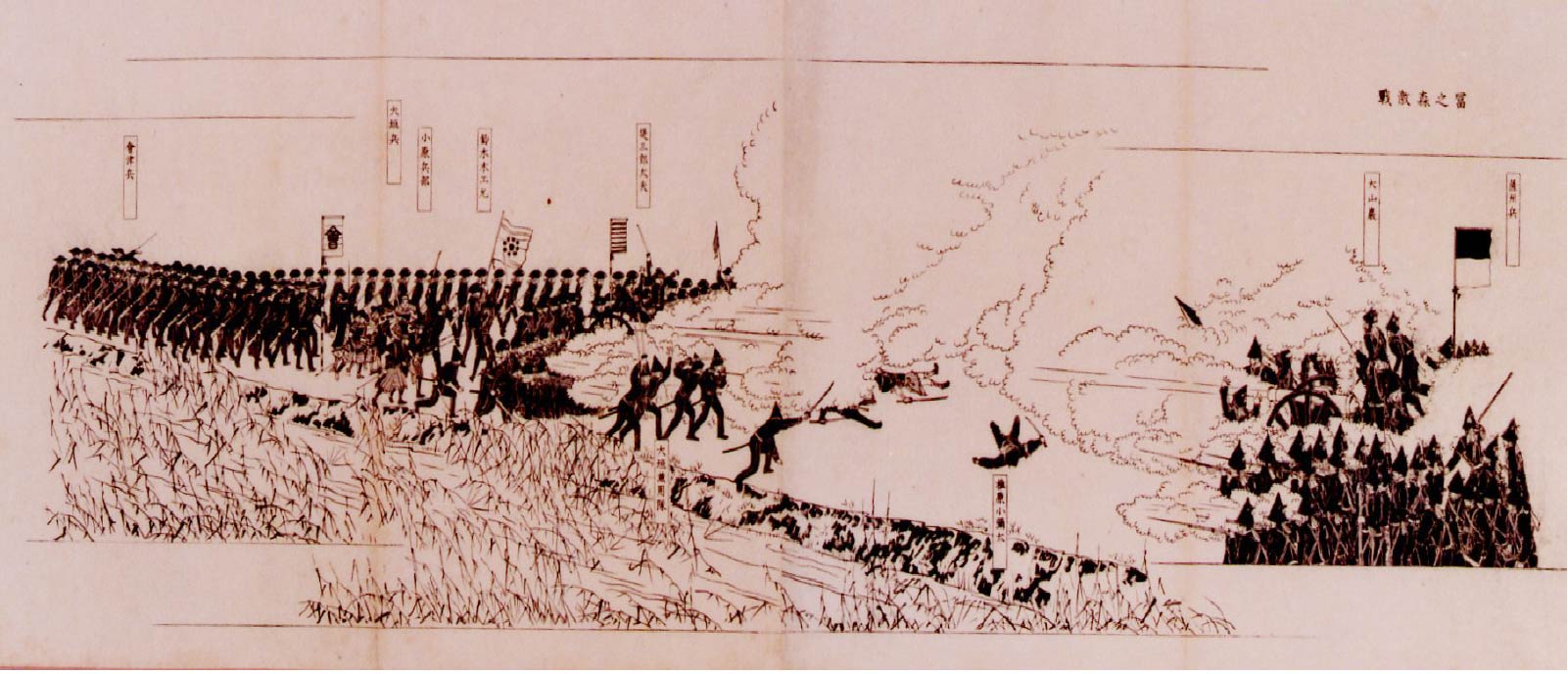

戊辰戦争と御薬園<御茶屋御殿は西軍の治療所に>

1868年(慶応4年)、鳥羽・伏見の戦に端を発した戊辰戦争は、圧倒的な軍勢の西軍によって同年8月21日に母成峠が急襲され、戸ノ口十六橋も突破されて滝沢村の本陣に迫りました。23日には力尽きた白虎隊、士中二番隊の少年二十人が、飯盛山で壮烈な自刃をとげました。

8月下旬から9月下旬にかけて鶴ヶ城を取り囲んだ西軍と、必死に城を守る会津兵の間で激戦が続き、特に天寧寺町口・材木町住吉原・柳原・長明寺周辺では激しい死斗が繰り返されました。西軍は城の東にある小田山(標高335メートル)から、天守閣を目がけて新式の大砲を撃ち込み城内に大きな損害をあたえ、流れ弾や不発弾が御薬園の心字の池にも落下したほどでした。

城下の町いたるところで火災が起こり、炎は天を焦がしました。御薬園の周辺はもちろん、三百メートル程西の徒之町(足軽などの下級武士の住んでいるところ)は、すべて焼き払われました。

このような戦火の中にあって、御薬園は長屋門が焼け落ちたほかは、建物・庭園とも西軍の蹂躙もなくほとんど昔のままの姿で残りました。それは、御茶屋御殿がいち早く西軍戦傷者の治療所にあてられていたからです。

負傷者に敵味方はないといわれますが、ここは西軍の将兵のみで、会津藩の負傷者は誰も収容されていませんでした。

建物の柱には今も大きな刀痕が残っており、戦場の治療所らしい殺気立った光景が目にうかび、戦い激しさを物語るものの一つです。

最後の藩主、松平容保公(まつだいらかたもり)と御薬園

1868年(慶応4年)1月3日・鳥羽・伏見の戦に利あらず後退した容保は、2月4日藩主を辞して喜徳に譲り、16日江戸を発ち会津に帰って来ますが、城には入らず数日御薬園に恭順しました。

1869年(明治2年)6月3日、容保公の実子、慶三郎(容大・かたはる)が生まれました。11月4日、容大に家名相続が許され、華族に列し子爵を授かり、陸奥国3万石の支配を命じられ、同12月7日、容保公は和歌山藩へ預け替えとなりました。

1870年(明治3年)5月15日、容大が斗南藩知事に任じられ、五戸(現青森県)へ向かうこととなりました。

1871年(明治4年)、容保公も斗南藩に預け替えとなり、7月から8月の約1カ月間、田名部にて居住しましたが、その後東京へ移住となりました。

1872年(明治5年)1月、蟄居を許され、旧家老山川浩たちの計らいで御薬園で小松彼岸獅子舞を観賞しています。去る戊辰籠城戦のさなか、西軍の包囲を突破しようとして獅子舞隊を率いる奇策によって、無血入城を果たした痛快な思い出を、旧藩主の慰めに披露したものでした。以来、この大夫獅子の頬掛と高張提灯に葵の紋を賜りました。この時の小松獅子舞隊九人は平均年齢十四歳の少年たちで、まさに白虎獅子舞隊というべきものでした。

1880年(明治13年)2月、日光東照宮の宮司に任じられ、同年3月、上野東照宮祠官を兼務し、保晃会(ほこうかい)(保晃会とは、明治維新後に幕府の保護を失い、荒廃が進んでいた日光の社寺建築を保全するために明治12年に設立された民間団体です。)会長に就任しました。また、同6月、土津神社の祠官を兼務することになりました。

1883年(明治16年)十月、東京の容保公一家は所蔵品を整理し、懐かしい会津に帰り、新居のできた御薬園で数年間生活しました。

1893年(明治26年)12月5日、東京小石川の自邸にて肺炎のため薨去(こうきょ)。享年59歳。その波乱に満ちた生涯を閉じました。神号は忠誠霊神。

亡骸は東京・新宿の「正受院」という寺に葬られますが、1917年(大正6年)に会津若松東山院内御廟所に改葬されました。

容保公の墓の左隣には、容保公のご家族、子孫の方が眠る「松平家之墓」があります。

ここには、容保の義姉である照姫も葬られています。照姫もまた、東京の「正受院」から容保と共に改葬されました。

照姫と容保姉弟は血のつながりこそありませんでしたが、晩年も和歌のやり取りをするなど、終生仲の良い間柄であったと伝わっています。

買い戻された御薬園

戊辰戦争後、鶴ヶ城(若松城)、土津神社(猪苗代町にあって藩祖保科正之を祠る)、御薬園を維新政府は松平家所有の理由で没収し官有地としました。

これを憂いた若松柳原の豪商長尾和俊は、土津神社と御薬園を買い戻そうと若松の林与市、森田七右衛門、猪苗代の中原丈八、六角尚謙、五十嵐幸五等と相い計り、会津一円に募金を呼びかけ、運動に立ち上がりました。

1872年(明治5年)から6年かけての募金は個人767人、 82カ町村の浄財でその額は当時の金額で2,122円50銭に達しました。

| 土津神社関連 | 172円84銭 土地 46町7反11歩 |

|---|---|

| 神社内立木 | 744円50銭 立木 10,499本 |

| 唐金灯籠一対 | 245円 |

| 御薬園関連 | 925円 庭園・建物一切 |

| その他の費用 | 35円13銭 |

明治維新後の御薬園

明治維新を迎え御薬園は維新政府に接収されましたが買い戻され、旧藩主の所有となりました。

第二次世界大戦後、この管理を会津保松会(ほしょうかい)に委ねられました。保松会は薬草園の充実のため、当時発足した会津生物同好会に薬草収集の協力を要請し、会員有志の方の好意によって会津以外産の薬草が寄付され、薬用植物園の形態を整えました。

会津生物同好会の有志は和名・生薬名・薬用部位・薬効・原産地について「御薬園薬用植物目録」を作成し、観覧者の便に供しました。これは改訂増補-第四版まで出されました。

近年化学合成薬剤の進歩は著しく医療の効果を高めていますが、薬害による惨禍もあったので漢方薬や民間薬が見直されると同時に薬草についての一般の関心も高まり、薬草についての知識も要求されてきています。

御薬園では庭園附属の薬園の名残りとして観覧されるだけでなく、薬草についての知識を得る場、研修の場としても利用されるようになりました。

薬用植物園内は古いものを保護維持するとともに新しい工夫により観覧者の理解を深めるよう整備充実に努め、植物名標示ラベルも改めました。

国立衛生試験所筑波薬用即物試験場から局方薬草の分譲を受けました。

秩父宮妃殿下からは古来漢方薬として栽培し観賞価値も高い牡丹の名品種が下され、園内の美を引き立てています。

また、平成21年(2009)9月9日には、秩父宮妃勢津子殿下ご生誕100年を記念して、秩父宮記念公園(御殿場)よりプリンセスチチブ(Princess Chichibu/薔薇の品種名)を勢津子妃殿下ゆかりの建物である重陽閣の前に寄贈され、植えられました。

秩父宮妃殿下と重陽閣~会津の夜明け

1928年(昭和3年)1月18日、昭和天皇の弟宮 秩父宮雍仁(ちちぶのみややすひと)親王殿下と、アメリカ大使(当時)松平恒雄氏(まつだいらつねお)の長女松平節子(まつだいらせつこ)姫とのご婚約が成立し、宮内省から正式に告示されました。

秩父宮雍人親王はその時皇位継承第一位の皇族で、従来ならば皇族か華族の子女から妃殿下が選ばれるならわしでありましたから、この告示は会津の人々を感激と熱狂の坩堝に巻き込みました。

激動の幕末に京都守護職を拝命し、一命を賭して孝明天皇に忠勤を励んだ尊皇の藩主松平容保が、戊辰戦争によって朝敵・逆賊の汚名を受けたそのいわれない理由に、会津の人々は長い間苦しい時代を耐え忍んできましたが、「旧藩主の孫姫様が皇族になられる」という報に会津は甦りました。

節子姫御一家の来若を歓迎しるため若松市民は一丸となってその準備にとりかかりました。御通りの道筋では、若松市内の中学校(現在の高校)、小学校、幼稚園の生徒園児が、日の丸の小旗を打ち振って敬意をあらわし、沿道の清掃は連合青年団、婦人会、消防団員などが「道路の砂利一つ一つを磨いてお迎えする」気持ちで担当しました。東山にある院内御廟と御薬園の清掃は同22日に完了していました。

節子姫の若松滞在は7月27日から30日までの4日間で、日程は次の通りでした。

宿舎は東山温泉新滝旅館で、新滝では三階建の別館を建ててお待ちしました。

7月27日 土津神社・東山院内御廟(旧会津藩主松平家墓所)にご婚約の報告

同28日 飯盛山にご焼香・会津中学生(現会津高校)による白虎隊剣舞をご覧。午後父恒雄・叔父保男氏の母校第三小学校(現行仁小学校)にお立寄りの後、御薬園でご休憩。

同29日 鶴ヶ城本丸で全会津の官民代表三万余人による歓迎・奉祝会。公会堂(旧市民会館)で彼岸獅子舞・民謡などをご観賞。

同30日 午前9時48分若松発の列車でご帰京。

7月27日の提灯行列は、1,500人余りが第五小学校(旧勤教小学校跡)に勢ぞろいし、千石通りを通って東山街道を進み新滝旅館前で万歳をとなえました。

その光景を節子姫は三階の廊下からみておられました。暮れなずむ谷間を真っ赤な火が埋め、数百人が手にほおずき提灯をかざし旧藩主御一家に歓声を上げています。

父恒雄氏も、叔父保男氏も手を挙げて答えましたが、歓声は一際高く谷間にこだまし、火の海はまるで打ち寄せる波のように湯川に輝き、建物全体を赤く染めました。

節子姫は何度も手を振ってそれに答え「私を励ますこの無数の灯を忘れませんよ」と祝賀の提灯の波をじっと見つめておられました。

節子姫は松平恒雄氏のご長女ですが、子爵松平保男姪として皇室に輿入れされました。また節子の名は、大正天皇の節子(さだこ)皇后と同じ文字であったので、皇后様より「勢津子」の字をおすすめになったということです。勢は伊勢の勢・津は会津の津からとられたといいます。

昭和3年9月17日、東京小石川区役所に改名届が提出されました。

松平恒雄(まつだいら つねお)

1877年(明治10年)4月17日、旧会津藩主で京都守護職を務めた松平容保の六男として福島県会津若松市の御薬園で生まれました。

学習院から第一高等学校を経て、1902年(明治35年)に東京帝国大学法科大学政治学科卒業後、外交官及領事官試験に首席合格して外務省に入省。

ロンドン在勤、清国在勤を経て天津総領事、欧米局長、外務次官、駐米大使、駐英大使を歴任した。ほかにロンドン海軍軍縮会議首席全権を経験するなど、親英米派外交官として知られるようになっていきました。

1928年(昭和3年)、長女の節子と秩父宮雍仁親王殿下の婚約が内定されました(成婚後「勢津子」と改名)。

1936年(昭和11年)、二・二六事件で殺害された斎藤実内大臣の後任に推薦されましたが、秩父宮殿下が岳父が青年将校の標的になることを懸念してこれに反対したため、かわって同年3月6日に国政に関与しない宮内大臣に任じられました。それでも、恒雄氏は外交官としての経験を生かしてイギリス王室との宮廷外交などを模索したが、時節柄その効果は限定的でありました。

宮内大臣として9年3か月にわたり在職しましたが、第二次世界大戦中の1945年(昭和20年)、アメリカ軍による5月25日の山手大空襲により明治宮殿を焼失した責任を負って辞任しました。

戦後は枢密顧問官に任じられました。また、新憲法の施行を目前に控えた1947年(昭和22年)の第1回参議院議員通常選挙に地元会津の福島地方区から立候補して当選しました。当選後はすぐに初代参議院議長に選出されました。

1949年(昭和24年)11月14日午後5時25分、心臓麻痺のため東京都品川区荏原七丁目524番地の自宅で急死した。17日には史上初の参議院葬が執り行われ、墓所は青山霊園にあります。戒名は鷲峰院殿真月常住法恒大居士。享年72歳。

重陽閣(ちょうようかく)

1928年(昭和3年) 昭和天皇の弟宮秩父宮雍仁(やすひと)親王殿下と、アメリカ大使(当時)松平恒雄氏の長女 松平節子姫とのご婚約が成立し、節子姫御一家の来若を歓迎するため、東山温泉新滝旅館で、三階建の別館を建てられたものです。

1973年(昭和48年) 勢津子様(ご成婚により、節子から勢津子に改名)御一家が、泊まられた新滝旅館別館が最もゆかりの深い御薬園の敷地内に定め、会津保松会と新滝旅館の計らいで移築の作業が行われました。

建物の名前は秩父宮妃勢津子殿下により、「重陽閣」と命名されました。妃殿下のお誕生日が9月9日であったことから「重陽」の節句から名をとられたということです。

移築後は一般に開放され、各種の文化・教養の諸行事に使用され、かつては結婚式及びその披露宴の会場として市民に愛され、人生の新しい門出にふさわしい場所として多くのカップルを誕生させました。

また、平成に入り重陽閣2階において、郷土料理や妃殿下がお好みになられた紅茶やお料理、デザートなどを復刻して提供していましたが、現在は歴史的建造物になりえるとの所見からお料理等の提供を廃止しております。

建物面積 150平方メートル

建築延面積 265.7平方メートル

木造二階建(本来は三階建て)とする。

昭和48年2月28日 地鎮祭

昭和48年3月14日 上棟式

昭和48年8月4日 落成式

秩父宮妃勢津子殿下(ちちぶのみやひ せつこ でんか)

旧会津藩主・松平容保の六男で外交官、初代参議院議長を務めた松平恒雄氏(母は鍋島直大/侯爵、佐賀藩11代藩主の娘・信子)の長女として、明治42年(1909年)9月9日、父の任地イギリスのロンドンで誕生されました。

生後数か月で帰国し、その後北京、天津、ワシントンの領事館・大使館で少女期を過ごされました。

米国ワシントンD.C.のフレンドスクール(現シドウェル・フレンズ・スクール)をご卒業。

女子学習院初等科3年の時、伯爵・樺山愛輔の次女・正子(白洲次郎夫人/白洲正子)と同級生となり、以後2人は生涯の友となりました。

両家は仲が良く、愛輔はのちに貞明皇后の内意を受けて、秩父宮雍仁親王との婚姻を取り持ったそうです。

ご成婚

1928年(昭和3年)9月28日、天皇陛下より勅許がおり、昭和天皇の次弟・秩父宮雍仁親王殿下との婚儀が行われました。

当時の皇室典範では、皇族の妃は皇族もしくは華族である必要がありましたが、節子様の父・恒雄氏の身分は平民であり、父の族籍のままでは皇族へ嫁ぐことができなかったため、一旦叔父・松平保男(会津松平家第12代当主、子爵、海軍少将)の養女となり、華族としての身分を得てから婚儀に臨まれました。

「逆賊」「朝敵」の領袖である松平容保の孫にあたる勢津子妃殿下の皇室への入輿(じゅよ)は、旧会津藩の士族の復権に繋がり、当然会津人の感激は並ならぬものであったといわれています。

ご成婚に際し、雍仁親王殿下の実母である貞明皇后陛下の名「節子(さだこ)」の同字を避け、皇室ゆかりの伊勢と会津松平家ゆかりの会津から一字ずつ取り、同音異字の勢津子に改めました。

開戦と秩父宮雍仁親王の発病

1937年(昭和12年)、天皇陛下の名代として雍仁親王がイギリスのジョージ6世国王の戴冠式に出席するため、英国をはじめ訪欧に同行されました。

1939年(昭和14年)に香淳皇后(昭和天皇皇后)陛下の令旨により、勢津子妃殿下を総裁とする結核予防会が設立されました。

しかし皮肉にも翌年、雍仁親王殿下が結核を発病し、勢津子妃殿下は総裁就任にあたり結核について学び、雍仁親王殿下の様子が結核の初期症状に似ていることに気づきましたが、医師の診断でもなかなか断定は出来ず、発見が遅れてしまいました。

翌昭和16年(194)より雍仁親王殿下の療養のため御殿場で生活を送り、ここで終戦を迎えることになりました。

夫・雍仁親王殿下の代わりに公務を務めたり、看病をするも、雍仁親王殿下が1953年(昭和28年)1月4日に肺結核で薨去(こうきょ)しました。

宮家の主として残された勢津子妃殿下は、結核予防会総裁を長年にわたり務め、1957年(昭和32年)には秩父宮記念診療所を開設しました。

その後も一人で宮家をお守り続けましたが、1995年(平成7年)8月25日に85歳で薨去(こうきょ)され、豊島岡墓地の雍仁親王殿下と同じ墓所に埋葬されました。

秩父宮家は勢津子妃殿下の薨去(こうきょ)により絶家となりましたが、妃殿下の遺言により、1996年(平成8年)に御殿場別邸が御殿場市へ遺贈され、整備されて2003年(平成15年)に秩父宮記念公園として開園しました。また、秩父宮家の遺品の多くは、皇居内にある三の丸尚蔵館に寄贈されています。