会津は鎌倉時代から江戸時代まで

葦名・伊達・蒲生・上杉・保科・松平と

数多くの領主が治めた歴史があります

また、幕末の戊辰戦争では

旧幕府派(東軍)として

最後まで抵抗したため

会津が激しい戦場となりました

悲劇として有名な「白虎隊」は

この戊辰戦争でのエピソードです

ここでは会津の歴史を

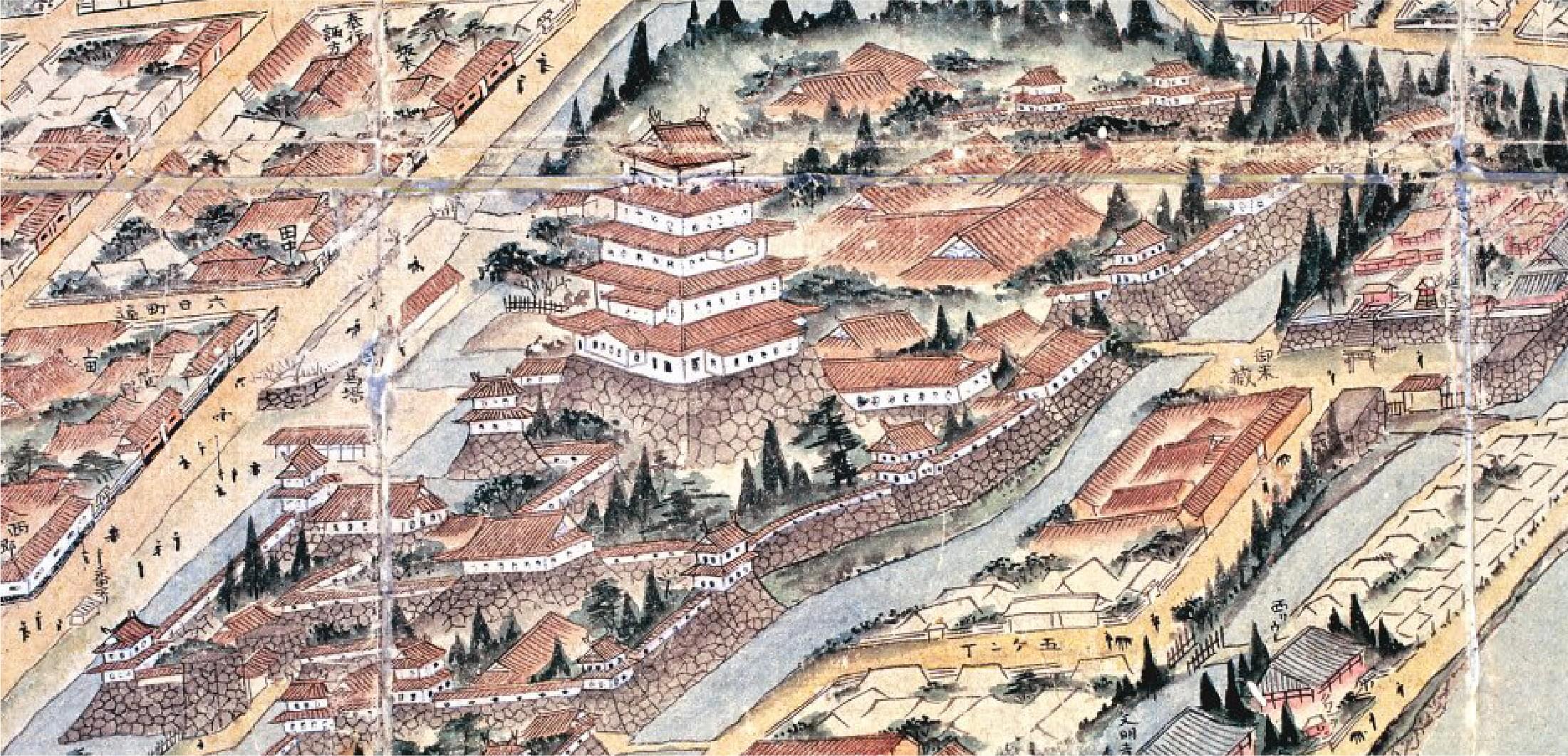

鶴ヶ城を中心にご紹介します

会津・鎌倉時代〜幕末 略年表

佐原・葦名時代

- 1384(至徳元年)

- 葦名直盛が東黒川館(のち黒川城)を創営し、ここから600年の歴史が始まる

- 1553(天文22年)

- 盛氏が黒川城主となる

伊達政宗時代

- 1589(天正17年)

- 伊達政宗が黒川城に入城する

蒲生氏郷時代

- 1590(天正18年)

- 蒲生氏郷会津領主として黒川城に入城

- 1593(文禄2年)

-

天守閣完成・黒川を若松に改め、町割りを作る

また、城の名前も鶴ケ城と命名

上杉景勝時代

- 1598(慶長3年)

- 上杉景勝が会津入りし、出羽3郡、佐渡3郡を加えて120万石を領する

再・蒲生時代

- 1601(慶長6年)

- 上杉景勝が米沢に転じ、蒲生秀行が再び会津に入る

加藤氏時代

- 1627(寛永4年)

- 松山から加藤嘉明が会津に転封

- 1639(寛永16年)

- 五層の天守閣を建て、西出丸と北出丸を増築(鶴ヶ城が現在の姿になる)

保科時代

- 1643(寛永20年)

-

明成会津40万石を幕府に返上

3代将軍家光の弟・保科正之が最上から23万石で転封 - 1696(元禄9年)

- 将軍の命により松平姓と葵の紋を用いる

松平時代

- 1862(文久2年)

- 容保が京都守護職を命じられる

- 1868(慶応4年)

-

伏見・鳥羽の合戦

容保 会津へ帰る

奥羽越列藩同盟成る

鶴ヶ城開城する

近代

- 1874(明治7年)

- 会津鶴ヶ城が取り壊される

現代

- 1965(昭和40年)

- 鶴ヶ城再建工事落成

- 1984(昭和59年)

- 鶴ヶ城築城600年記念式典挙行

- 1990(平成2年)

- 茶室麟閣を鶴ヶ城本丸内に移築

- 2001(平成13年)

- 干飯櫓・南走長屋を復元

- 2011(平成23年)

- 赤瓦の鶴ヶ城となる